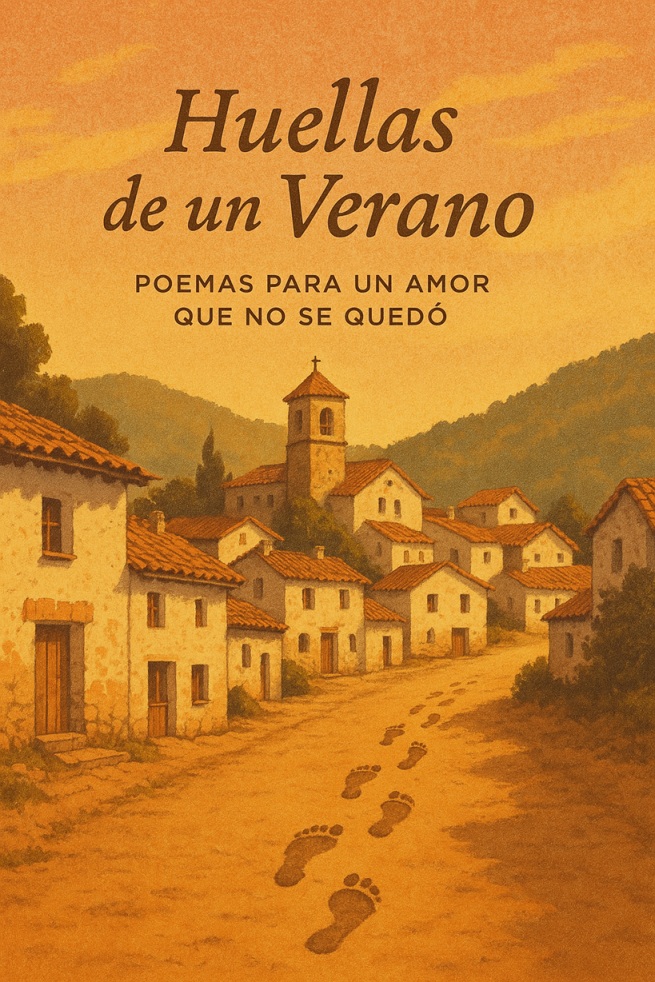

He querido pintar el capítulo cincuenta de esta serie costumbrista, envasada en el transparente frasco de cristal que custodia la honra de poseer raíces indelebles nacidas en La Parra de las Vegas, en un lienzo que se palpa en el amor y, con éste, rocía el instinto literario con un frescor que, entiendo, puede dar bienestar emocional a muchas de las personas que formamos las distintas generaciones pertenecientes a esta villa. Comprende, nada más y nada menos, las huellas de apasionada pureza -alumbradas a menudo por la luz del romántico primer amor– que se dieron y se dan en este lugar durante el verano.

Hay amores que llegan como tormentas de julio: inesperados, intensos, efímeros. Y cuando se van, no se disuelven sin dejar rastro; se evaporan en la piel y el alma, dejando huellas que no se ven, pero que se sienten con la misma claridad que un atardecer sobre el mar.

Un amor de verano no se mide por la duración, sino por la intensidad. Son días donde las miradas duran más que las palabras, donde los silencios se entienden, y los cuerpos hablan en un idioma sin gramática. Todo sucede deprisa, como si el tiempo supiera que está de paso.

Las huellas que deja no siempre duelen. Algunas son dulces: el recuerdo de una canción, el olor del protector solar en su piel, la sal en los labios después de un beso. Otras pican como el sol en las horas más altas: lo que no se dijo, lo que no se pudo ser, lo que quedó pendiente cuando llegó el final.

Un amor de verano enseña a vivir el momento. A veces también enseña a soltar. Pero siempre, de una forma u otra, transforma. Puede que al llegar septiembre ambos sigan caminos distintos, pero algo de esa persona se queda. Una manera de reír, una forma de mirar el mundo, una emoción que se repite cuando vuelve el calor.

Y aunque muchas veces se piense que fue algo pasajero, las huellas emocionales que deja perduran en lo profundo, como conchas enterradas bajo la arena. No se ven, pero siguen ahí, recordándonos que en algún rincón del tiempo fuimos fuego, mar, y cielo al mismo tiempo.

A veces, el corazón recuerda antes que la mente. Basta una brisa cálida, el olor del jazmín en la noche, o el canto lejano de una cigarra, para que algo dentro de ti despierte. No es nostalgia del todo… es una especie de eco. Como si el alma recordara que una vez se sintió más ligera, más viva, más arriesgada.

Un amor de verano no pregunta si estás listo. Llega sin permiso y te desarma con sonrisas sencillas, con conversaciones que fluyen como ríos sin destino. Se siente como libertad, como si el mundo por fin se hubiera detenido para que dos personas se encontraran sin prisa ni expectativa.

Pero cuando se va, deja un vacío que no duele del todo. Es un vacío sereno, como la playa al anochecer: sabes que fue hermoso, aunque ya no esté. Y a veces, cuando crees haberlo olvidado, vuelve sin aviso. En una fotografía vieja. En una frase que escuchas al azar. En el reflejo del sol sobre el agua.

Te enseña que el amor no siempre está hecho para durar, pero sí para marcar. Que hay personas que llegan sólo para enseñarte a sentir, para despertarte del letargo, para devolverte la capacidad de asombro. Y luego se van, porque ese era su papel.

No todos los amores están hechos para quedarse.

Algunos están diseñados para enseñarte el contraste:

lo que es sentirse visto, tocado, escuchado.

Y luego, lo que es volver a estar solo con todo ese recuerdo dentro.

Pero eso también es belleza:

saber que fuiste amado, aunque no durara.

A veces, el amor no necesita quedarse para dejar algo eterno.

Las huellas emocionales de un amor de verano no pesan. No atan. Son como tatuajes invisibles, que sólo tú sabes que están ahí. Y a veces, eso es suficiente para sonreír en medio del invierno, con la certeza de que alguna vez, bajo un cielo de fuego, fuiste intensamente feliz.