Los firmantes de este manifiesto sostienen que no parece ventajoso arruinar la potencia de un país diverso y unido, que ha traído estabilidad y prosperidad, en beneficio de una concepción etnolingüística del Estado

Se podía esperar. Muchas nuevas candidaturas que han concurrido a comicios en nuestro país optaron por incluir en su denominación la fórmula “en común”, adherida al nombre de ciudad o comunidad correspondiente. Así, tuvimos Barcelona en comú, Cádiz en común o Bilbao en común. Hubo más acuñaciones y ninguna dejó de incluir en su lema el topónimo adecuado. Tal regla conoció una conspicua excepción. Cuando hubo que plantear una plataforma de ámbito estatal nunca estuvo en la mente de sus promotores denominarla España en común (la fórmula acabó siendo Unidad Popular en Común). Ciertamente, nada sorprendente. El nombre de España es impronunciable para un sector de la izquierda, que prefiere expresiones como “Estado español” o “este país”. Desprecio este que corre en paralelo a la aversión a la bandera constitucional o al uso de la lengua española (también un símbolo de lo común) allí donde el nacionalismo periférico ha implantado su hegemonía cultural.

Este maltrato a un topónimo clásico y de uso universal asombraría a cualquier progresista anterior a 1939. Ningún liberal del siglo XIX tuvo problemas en decir España, como tampoco lo tuvieron los republicanos antifascistas. La palabra abundaba en los discursos de Azaña, de Prieto o de Pasionaria. Así también los poetas: Neruda tituló su libro de la guerra España en el corazón; Vallejo puso al suyo España, aparta de mí este cáliz; Auden publicó Spain en 1937. La mejor revista republicana de guerra se llamaba Hora de España. Más tarde, en la conmovedora La guerra ha terminado, película escrita por Jorge Semprún para Alain Resnais, los antifranquistas en Francia pronuncian el nombre con devoción. Y los exiliados regresaban diciendo España con alegría recobrada. España, en fin, fue también una idea de izquierdas desde 1812 a 1939. Tras el largo hiato de la dictadura, pudo volver a serlo. Pero no quisimos. Si la nueva moral lingüística es reseñable es por lo que tiene de síntoma de una mentalidad que se ha extendido en los últimos años: la idea de que España, en el fondo, como realidad histórica y política, no existe. Por razones evidentes, es un relato que favorece a los nacionalismos secesionistas en su empeño por deshacer la comunidad de ciudadanos que se interpone en su camino. Cuantas menos referencias comunes se tengan, tanto mejor. Y si cierta izquierda hace suyo el relato es porque les permite rebobinar la secuencia de los hechos hasta la dictadura, de la que mentalmente no han querido salir. Es una cantinela conocida: la Transición no tuvo lugar, seguimos viviendo en un régimen criptofranquista, y, en consecuencia, la guerra civil no ha terminado del todo. ¡Todavía se puede ganar!

En 1978 España cristalizó en lo que nuestros padres y abuelos quisieron y lucharon por conseguir

Nosotros, españoles de todas las Españas, hablantes de todas sus lenguas, nacidos cuando expiraban la dictadura y su negra herencia, creemos que sí, que hay una España en común. Existe, desde luego, como realidad histórica, cifrada en un imponente legado cultural. Pero, en realidad, no es esto lo importante. Lo importante es que en 1978 España cristalizó por fin en lo que nuestros padres y abuelos quisieron y lucharon por conseguir: un Estado democrático, social y de derecho, unido y en paz con su innegable diversidad, que pudiera desarrollar sus potencialidades. Un Estado que no reclama sino el respeto a sus leyes e instituciones, no profesiones de amor ni adhesiones inquebrantables, y que, por lo mismo, no obliga a elegir entre identidades culturales perfectamente compatibles entre sí. A los que firmamos este escrito no hace falta que se nos recuerde que España es diversa. Para nosotros no es un eslogan, sino una verdad vivida. Querríamos que esa diversidad fuera todavía más conocida, pero recelamos de quien habla de diversidad como mero pretexto para la separación.

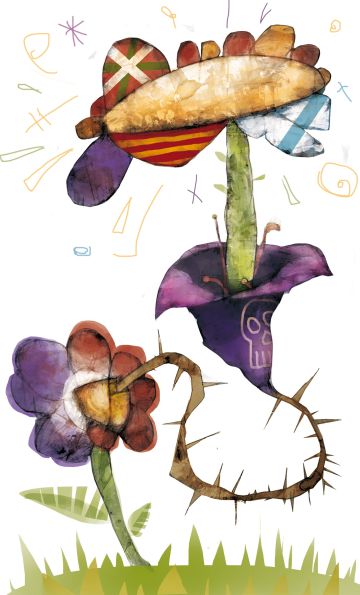

Es obvio que solo en la unión puede regir el pluralismo que permite sacar provecho de la pluralidad. La diversidad enriquece únicamente a quien la congrega. En otras palabras: la España plural tiene sentido si se reconoce una España en común como lugar de encuentro. De lo contrario, sólo es retórica al servicio del nacionalismo: se dan lecciones de pluralismo al Estado mientras se anula el pluralismo en el seno de cada comunidad. A una patria multinacional, en compartimentos que se quieren cultural y lingüísticamente estancos, oponemos una patria mestiza, en un mundo cada vez más mestizo, en la que la diversidad se predica de sus individuos y no de sus territorios. O, cuando menos, de territorios cuya diversidad es la de sus individuos.

Las elecciones del 20-D hicieron aflorar dos ideas distintas de España, acaso irreconciliables

Las elecciones del 20-D hicieron aflorar dos ideas distintas de España, acaso irreconciliables. Detrás del tradicional eje izquierda-derecha, despunta una creciente oposición, que está en el centro del actual bloqueo institucional. Por un lado, los partidarios de la España constitucional de 1978, abiertos a reformas y aun deseosos de acometerlas, pero convencidos de que la soberanía del Estado es una y eso lo convierte en una comunidad de ciudadanos libres donde cada identidad cultural es respetada. Es conveniente subrayar que defender el espíritu del 78 no es aferrarse a su letra: los cambios constitucionales, evolución a un más explícito federalismo incluido, son bienvenidos si resultan de un proceso de deliberación. Por otro lado, están quienes, de forma difusa y poco articulada, creen que las soberanías son múltiples y que cada identidad lingüística dentro del Estado tendría el derecho a segregarse políticamente del resto. Para los primeros, lo común y lo propio son elementos igualmente valiosos y necesarios del autogobierno democrático. Para los segundos, solo lo propio dignifica y cualquier reivindicación de lo común (leyes e impuestos pero también nombre, lengua y bandera) es sospechosa de un centralismo opresivo y trasnochado.

Según lo vemos los autores de este artículo la idea de 1978 es la única moderna y fecunda. No parece ventajoso arruinar la potencia de un país diverso y unido en beneficio de una concepción etnolingüística del Estado. Una potencia que colapsaría de iniciar una cadena de referendos de autodeterminación por cada lengua con suficiente arraigo. Pero hay ciudadanos que piensan de otro modo y por eso es conveniente que se aclaren las posturas. Tanto si nos vemos abocados a nuevas elecciones como si éstas se retrasan, agradeceríamos a los líderes políticos que tomaran partido sobre esta grave cuestión. A Podemos y la izquierda soberanista les pedimos que expliciten su postura de que España como la conocemos no existe y que por tanto el Estado debe ser refundido en una nueva patria multinacional, a la yugoslava, tal vez desprendida de pedazos de territorio. Y a los partidarios de la España constitucional les pedimos que no se arruguen en la defensa de una España en común y plural, una buena idea que ha traído estabilidad y prosperidad a todos sus ciudadanos.

Firman este texto Manuel Arias Maldonado (profesor de Ciencia Política), Mikel Arteta (doctor en Filosofía Moral y Política), Jordi Bernal (periodista), Daniel Capó (periodista), Andrés González (economista), Joseba Louzao (historiador), Ramón Mateo (economista), Pilar Mera Costas (historiadora), Aurora Nacarino-Brabo (politóloga), Miguel Ángel Quintana Paz(filósofo), Juan Claudio de Ramón (ensayista) y Pilar Rodríguez-Losantos (estudiante de Ciencia Política).